なぜワイナリー併設レストランは楽しいのか?【ワインナビゲーター・岩瀬大二】

この仕事をしていると、ありがたいことに海外のワイナリーを訪ねる機会や仕事もある。その際の楽しみのひとつがワイナリーが併設されたレストランに行くことだ。

海外のワイナリーレストラン、そのはじめての体験は2001年、オーストラリアだった。まだこの仕事についているわけではなく、ワインについての知識もそれほどないころだったが、たまたま入ったシドニーのレストランでの時間が気分よく、それをオーガナイズしてくれた店のスタッフの勧めでハンターバレーというワインの名産地にショートトリップしてみた。

ここでの体験はすばらしかった。小さな飾らないレストランだったが、そこで食べたタスマニアンサーモンのシンプルなグリルと、手作りのパン、近所で造られたというハードタイプのチーズにそのワイナリーのワインのペアリングはこの旅のハイライトになった。

豪華なしつらえがなくとも、そして高いワインでなくとも(確かボトルで1,200円程度のものばかりだったと思う)、ワインと食が手を取り合うと、これほど幸せな時間が得られるものなのか、と。そこには詳細な説明も、必要な知識もなかった。とにかく「感じた」のだ。筆者がこの道に踏み込むきっかけの一つであることは間違いない。そしてその「感じた」のは実際何だったのか? それをのちに理解することになる。

いまワイナリーレストランが増えている!

話を進めよう。なぜワイナリー併設のレストランは楽しいのか? そのワイナリーのワインを理解できることはもちろんだが、そのうえで、そのワイナリーのワインを通して土地土地の姿が感じられ、その土地土地の姿から、またそのワイナリーのワインを理解することができる。

それは現地で楽しむという旅酒の醍醐味であり、その体験は、ホームタウンに帰ってもかの地のワインを深く愛することにもつながっていく。当コラムでもドイツ・ナーエのワイナリーレストランを紹介したが、ワイナリーのレストランは、この地のテロワールで造られたワインと、その地のテロワールで造られた食材を、そのワインと食が結びつけ、なぜこのワインなのか? なぜ魅力的なのかを教えてくれる。

では、海外に行かなければそれを味わえないのか? 大丈夫、日本でも存分に味わうことができる。いや、味わうことができるようになったというべきか。

昔の観光農園のお土産ワインレベルだった時代は、ツアーの大型バスがとまって、名物でもない天ぷらそばにサンドイッチ……。その頃からいいワインを造っていたワイナリーもあっただろうが、それを表現するようなレストランに手間も費用も回す余裕はなかったし、そもそも頭になかったところも多かっただろう。いいワインを造ればいいだけ。

しかし、今は多くの良い造り手×良いレストランというパッケージが増えてきた。筆者は今『VinetreeMAGAZINE』という日本ワインを専門に扱い、日本ワインを身近に感じていただくためのWEBマガジンに参画しているが、その取材を通しても、北海道から九州まで、海外とも同様の、洗練され、目的意識を高く持ったワイナリーレストランが増えていると実感している。

京都の食文化に合うワインを造り続ける『丹波ワイン』

今回はそのひとつを紹介しよう。場所は京都・丹波。ワイナリーは『丹波ワイン』と言う。

京都市街から北西約50km、標高は150~300mに位置、古くから京の美味を支える食の宝庫として、季節の京野菜、丹波マツタケ、丹波黒豆、丹波栗、丹波牛、京都特産豚、丹波黒鶏などの特産品でも知られたエリアだ。

1979年、この地で『丹波ワイン』を創立したのは、照明器具メーカー社長だった黒井哲夫さん。きっかけは海外での体験だった。フランス滞在の際、駅のホームやカフェでも気軽に愉しめるワインのうまさに驚き、そのワインを日本へ持ち帰る。しかし、海外で味わったワイン、その感動が、同じワインなのに日本で味わうと何かが違う……。それを何度か試しても同じ結果になる。そこで達した結論。空気が違う場所、違う調味料を使う国、フランスでおいしくても、京都での暮らしの中でそれが本当に合うのか?

探求心にブレーキはかからなかった。それどころか周囲からは暴走を始めたように見えたかもしれない。黒井さんは、今まで勤めてきた会社を辞め、私財を投げうち、自ら京都の食文化に合うワイン造りを目指し、その理念は今ももちろん継承されている。

丹波の土壌や気候にあったブドウ品種は何かを考えるあまり、広大とは言えない畑に、40種以上を栽培。その中にはワインと日本ワインに知見を持つ方なら「うそでしょ!?」「ほんとに!?」と声をあげてしまう品種も多い。

また醸造についても同様。なぜその方法を選択するのか? と聞かれれば、創業時の理念を実践するため。つまり、シンプルに言えば、丹波ワインのワインは京都の素材を使い、京都の感性で造られた料理に合うということだ。料理とのバランスを考え、またワイン単体でのバランスも考え、ブドウのポテンシャルをできる限り引き出すワイン造りなのだ。

絶対行くべき! 京都・丹波ワインの『地野菜レストラン du Tamba(デュタンバ)』

それを体現し、ゲストが体感できるのがワイナリーレストランだ。『地野菜レストラン du Tamba(デュタンバ)』という。

窓の外にはブドウ畑が広がる。この光景もワイナリーレストランの楽しさだろう。地元丹波で育てられた野菜を使い、フレンチの皿に仕上げる。コンセプトはもちろん、丹波ワインが目指す、京都であることの意味を伝えること。原則、金・土・日の昼のみの営業で2日前までの完全予約制。これには理由がある。そのひとつが「できることの精一杯」をするため。

料理を担うのは地元出身のシェフ、木戸瞬介さん一人だけ。3日間のゲストのために、日々ワインと向き合い、良き素材を集め、仕込みに集中する。さらに木戸さんはその想いを言葉でも伝え、また、その反応を知るために、開店時は極力、多くのゲストと接し、サーブし、会話をする。

さて、実際の料理とワインのペアリングはどうだろう。筆者が訪問したのは2019年1月初旬。冬の丹波を知るべく「季節替わりのシェフおすすめコース」を選んだ。内容は、前菜盛り合わせ、季節のスープ、メインは黒毛和牛の赤ワイン煮込みか季節替わりのシェフおすすめの一皿。これにデザートまで付く。季節の前菜盛り合わせ、この日は6品、いずれも地産地消を心がけているのだが、さらに楽しいエピソードも盛り込まれる。「地元の学校の先輩の家のチーズ」だったり、木戸さんの身の回り、顔が見えすぎる関係のものがこの一皿には詰め込まれているわけだ。

木戸さんは銀座の『ベージュ アラン・デュカス 東京』を振り出しに、名のあるレストランで腕を磨いてきた。最初は京都に戻ってくる気はなかったようだが、『丹波ワイン』のコンセプトへの共鳴、そしてやはりこの地の食の豊かさ、それを使って自分でデザインをしていく幸せ。この誘惑には勝てなかったようだ。

地元のエピソードが詰め込まれた素材に一流の店で鍛えてきた匠と感性がきらりと光る。例えば前菜の中の「地卵の温泉卵 葡萄ポン酢とパルメザンのココット」は、絶妙なトロっと感とアクセントの山芋、その舌触りとテクスチャーの楽しさ、「菜の花と数の子の山葵和え」には季節の小さな風景を見せる細かい工夫があった。

続く季節のスープ(写真上)は丹波の名産である聖護院鏑(しょうごいんかぶら)が優しく体に染み渡ったうえで、蕪の持つ野生のパワーが体の中から湧き上がってくる。

そして、季節替わりのメインからは、「京都産 鶏もも肉のグリル 黒オリーブソース」(写真上)を選んだ。元気さが伝わりながらもしっとりとした舌ざわりと静かに凝縮したうまみ。素材の良さと木戸さんの、火に対する丁寧さと、見切りの見事さを味わえた。

細かいところだが、例えば人参の甘みはしっかり引き出されているけれど、人参らしい心地よいかたさ、歯ざわりはちゃんと残っている。丹波に帰ってきて、そして丹波ワインとあわせてみて、木戸さんの結論は、いかに素材を引き出すか。足し算を重ねていくのではなく、食材もワインもその魅力を引き出しあってここだけの世界を創っていく。

それが丹波の恵みのプレゼンテーションであり、それにあうというワインのプレゼンテーションであり、そして丹波ワインそのものの魅力を体感することになる。さて、このコース、これだけのことを考えさせてくれて、楽しませてくれて、3,000円。ありがたい。

ワインは別注。ここではあえて合わせたワインは書かない。ぜひ、あなたの感性で好きなものを、木戸さんと相談しながら決めていただきたい。

季節によって、窓から見える風景によって、見学の後の気分によって、そしてその日の丹波の空と風によって自由に発想してみて欲しい。一応書き添えておくと、まず楽しかったプレゼンテーションは、スパークリングワインを上澄みだけ、バランスのいい状態、うまみのたまった部分と1本のボトルから3段階で3杯をサーブするというもの。これがさまざまな種類のある前菜と実に面白い世界を造ってくれた。

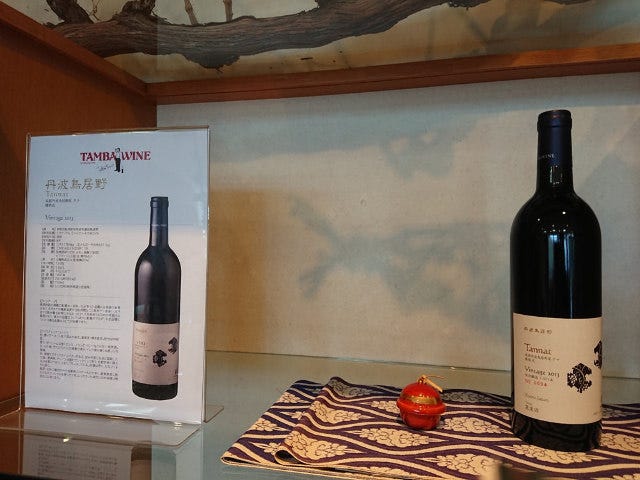

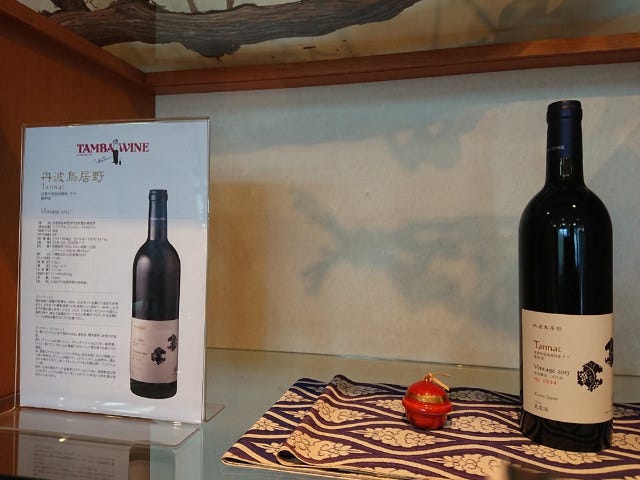

そして自社畑で挑戦しているさまざまなブドウ品種。その中から、どうしても、とここに来る前から決めていたタナを使った赤ワイン(写真上)。契約栽培農家のブドウを使ったワインもあるが、このタナはすべて自社農園のもの。丹波鳥居野、瑞穂向上野圃場、丹波千原圃場、平林地区の4つのエリアのうち、丹波鳥居野から収穫されたものだ。日本ではほとんどつくられていないが、近年ではウルグアイなどですばらしいものが登場している。これが……すばらしかった。

現在はメルローとのブレンドだが、早くタナ100%で味わってみたい。それだけのポテンシャルを感じられたし、木戸さんの料理を通じて丹波の食材、京都のスタイルにあうという確信が得られた。パワーとシルキーさのバランス……いや、芯の強さと絹のなめらかさと日本語で書いたほうが正解なような感覚。2013年ヴィンテージは1,031本限定。これしか造れなかったというがよくぞこれだけ造ってくれた。

日本ワインを体感する。難しいことではなく、まずはその土地の美味とともに。そこからきっと、それぞれの土地でワイン造りに取り組む人たちの想いも感じられるだろう。窓の外にはブドウ畑が広がる。この光景もワイナリーレストランの楽しさ。ワイナリーに行く、そこで食べる。まずは気軽に。

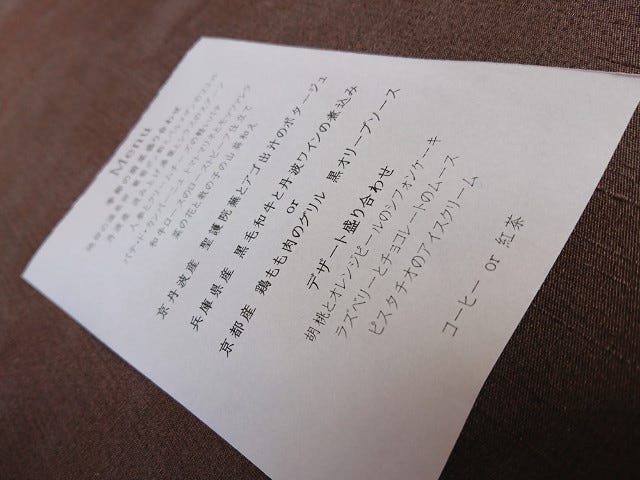

【メニュー一部】

季節替わりのシェフおすすめコース 3,000円

写真協力:PIXTA(一部)

地野菜レストラン du Tamba(デュ タンバ)

- 電話番号

- 0771-82-2003

- 営業時間

- 金・土・日・祝 12:00~14:30(L.O.)

- 定休日

- 月〜木 ※年末年始も休業

※本記事に掲載された情報は、取材日時点のものです。

※電話番号、営業時間、定休日、メニュー、価格など店舗情報については変更する場合がございますので、店舗にご確認ください。